(Catatan Menyambut Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Oleh: Dr. Adian Husaini

(Ketua Program Doktor Pendidikan Islam –Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Negara Tauhid

Banyak ulama di negara kita sudah bersepakat, bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan makna TAUHID dalam ajaran Islam. Berikut ini sejumlah contohnya.

Tokoh NU KH Achmad Siddiq, dalam satu makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Departemen Agama, (Jakarta, 1984/1985), menulis:

“Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabi’ulawwal 1404 H/21 Desember 1983 menetapkan sejumlah keputusan penting: (1) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (2) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.(3) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009).

Dalam ceramahnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada pertemuan dengan Wanhankamnas, 25 Agustus 1976, Prof. Hamka menjelaskan tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa: “Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa di pasal 29 itu bukanlah Tuhan yang lain, melainkan Allah! Tidak mungkin bertentangan dan berkacau di antara Preambul dengan materi undang-undang.” (Lihat, Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945).

Di Majalah Panji Masyarakat edisi No 216, (1 Februari 1977), Buya Hamka menulis artikel berjudul “Ketahanan Ideologi Mutlak Ditingkatkan” dalam rubrik tetap “Dari Hati Ke Hati”. Dalam tulisannya itu Buya Hamka pun mengingatkan jangan sampai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap memiliki kedudukan sama dengan sila-sila lainnya. Jika begitu, maka Pancasila akan goyah. Hamka menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah untuk selalu “bertuhan” kepada yang dianggapnya Maha Kuasa. Bagi orang komunis, Yang Maha Kuasa ialah Partai. Siapa saja yang berkuasa maka dialah Yang Maha Kuasa.

Menurut Buya Hamka, yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Sebab, hal itu sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”. Bangsa Indonesia sejak awal sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah, dalam sumpah Sapta Marga, dalam sumpah para pejabat senantiasa disyaratkan untuk orang yang bertaqwa.

“Tidak ada ketaqwaan dalam alam ini kepada berhala atau kepada pemimpin atau kepada thaaghuut. Ketaqwaan hanya kepada Allah sahaja,” tegas Hamka.

Selanjutnya, Hamka menjelaskan, bahwa dalam Garis Gesar Haluan Negara (GBHN), juga dijelaskan bahwa kita sedang menuju kepada suatu negara yang adil dan makmur, yang diridhai oleh Tuhan.

“Oleh sebab itu, meskipun negara Republik Indonesia itu sendiri tidak beragama – karena suatu negara tidak perlu beragama, namun rakyatnya, warga negaranya, penduduknya laki-laki dan perempuan, mestilah beragama. Beragama untuk menjamin teguhnya urat Pancasila itu dalam jiwa, dalam masyarakat, dan dalam negara. Urat Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian tulis Hamka.

Lalu, ulama terkenal yang juga Pahlawan Nasional ini menegaskan sikapnya sebagai muslim: “Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.”

Jika sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai Tauhid dalam pengertian Islam, lalu, apa arti dari “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa?” Tentu, artinya: Negara berdasar atas Tauhid!

Negara hebat

Al-Quran menggambarkan “kalimah tauhid” atau “kalimah thayyibah” adalah laknana pohon yang kokoh, yang memberi manfaat luas kepada manusia. Itulah gambaran al-Quran Surat Ibrahim (14) ayat 24-26, yang maknanya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit. (Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizing Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka ingat (mengambil pelajaran). Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat (tegak) sedikit pun.”

Gambaran al-Quran itu memberikan dasar yang tegas, bahwa suatu negara Tauhid adalah NEGARA HEBAT, NEGARA MAJU, NEGARA BAHAGIA. Di negara itu, para pemimpinnya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah manusia, yang wajib ditaati perintah-Nya dan dijauhi larangan-Nya. Orang Muslim, di mana pun berada, pasti sangat setuju dengan upaya penegakan kalimah Tauhid di muka bumi, dan pasti bersyukur jika ada umat manusia yang bertekad untuk menjadikan Tauhid sebagai asas tegaknya suatu masyarakat. Lawan dari Tauhid adalah syirik (kemusyrikan). Luqmanul Hakim, tokoh bijak yang diabadikan dalam al-Quran, mengajarkan kepada kita sebuah dasar pendidikan: “Wahai anakku, janganlah menserikatkan Allah dengan yang lain, sebab syirik adalah kezaliman yang besar.” (QS 31:13). Syirik adalah kezaliman dan sikap yang tidak beradab kepada Allah. Syirik adalah dosa besar, karena menempatkan Allah – satu-satu-Nya al-Khaliq – sejajar dengan manusia atau mengangkat manusia ke derajat al-Khaliq. Kita melihat, dalam dunia manusia, Presiden saja diperlakukan secara berbeda dengan rakyat biasa. Jika dia lewat, kita dirusuh minggir. Bahkan, ada Presiden diberi hak untuk mengampuni dosa manusia. Apalagi, Allah SWT, Sang Pencipta manusia, sepatutnya ditempatkan sebagai al-Khaliq. Karena itu, bisa dipahami, betapa tidak beradabnya manusia yang mengangkat dirinya menjadi “Tuhan”, merasa berhak mengatur dirinya sendiri, mengatur alam semesta, mengatur Negara, dengan akal pikiran dan kemauannya sendiri dengan membuang semua ajaran Allah. Aneh, jika ada manusia yang menentang ajaran Tuhan, tetapi pada sisi yang lain, dia juga berdoa kepada Tuhan, agar negerinya diberikan rahmat dan diselamatkan dari segala bencana. Seolah-olah manusia itu merasa berhak mengatur Tuhan. Dialah yang menentukan, aspek mana yang Tuhan boleh campur tangan, dan aspek mana dari kehidupan manusia yang Tuhan tidak boleh terlibat. Kata dia, dalam soal privat, manusia perlu taat kepada Tuhan. Karena agama adalah urusan pribadi. Tetapi, dalam soal pendidikan, kesenian, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, si manusia menolak mentah-mentah campur tangan Tuhan. Karena begitu pentingnya konsep Tauhid, umat Islam yakin bahwa Tauhid adalah asas tegaknya kehidupan dan peradaban Islam. Semua orang yang mengaku Muslim, pasti setuju akan tegaknya konsep Tauhid. Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah, tahun 1945, akhirnya bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Bung Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus. (Siswanto Masruri, Ki Bagus Hadikusuma, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

“Kesaktian” Piagam Jakarta

Piagam Jakarta yang lahir pada 22 Juni 1945 adalah satu Piagam Kesepakatan Nasional yang oleh Bung Karno dikatakan: “untuk mempersatukan rakyat Indonesia!” Inilah pidato Bung Karno saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Lahir Piagam Jakarta, 22 Juni 1965. Dan harap maklum, Piagam Jakarta adalah Produk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno sendiri.

Sejak awal berdirinya, Indonesia mengakui agama sebagai faktor penting dalam NKRI. Perdebatan di BPUPK bukanlah dalam hal penolakan terhadap agama, tetapi soal: dimana agama ditempatkan dalam NKRI? Pihak Islam ketika itu, mengusulkan bentuk negara agama (BUKAN NEGARA TEOKRASI); di mana Islam ditempatkan sebagai dasar negara; setidaknya Islam menjadi agama resmi. Pihak lain menolak usulan itu.

Ketika sejumlah pihak menggugat Piagam Jakarta dalam sidang BPUPK, 9 Juli 1945, Soekarno meminta agar "Tujuh Kata" dalam Piagam Jakarta tidak dipersoalkan. Sebab, itu adalah hasil jerih payah dan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kata Soekarno: “Tujuh Kata" itu adalah "kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama." (Tentang perdebatan dalam BPUPK, lihat buku Adian Husaini, Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab, Jakarta: INSISTS, 2015).

Hingga 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta masih utuh. Rupanya, di tengah situasi yang cukup mencekam, berbagai pihak berusaha mengubah Piagam Jakarta. Target utamanya membuang “Tujuh Kata”: “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dalam permulaan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus 1945, Bung Hatta mengaku menerima pesan dari Indonesia Timur. Bahwa, jika Tujuh Kata itu tidak dihapus, maka Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Indonesia merdeka. Dalam bukunya, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Hatta menceritakan tekanan kaum Kristen tersebut:

“… wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas…Kalau Pembukaan diteruskan juga apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997).

Sejarah kemudian mencatat apa yang terjadi. Setelah Bung Hatta melakukan lobi-lobi dengan sejumlah tokoh Islam, akhirnya “Tujuh Kata” itu memang dihapus. Umat Islam pun “mengalah” demi persatuan dan keutuhan NKRI. Menurut Kasman Singodimedjo, dalam bukunya, Renungan dari Tahanan, situasi ketika itu sangat genting. Kemerdekaan baru di proklamasikan. Senjata masih di tangan Jepang. Sekutu sudah mau datang. Kata Kasman: “Sekutu sudah thongol-tongol, Jepang masih thingil-thingil.”

Maka, dalam perjalanan sejarahnya, jadilah naskah Piagam Jakarta itu seperti yang kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 saat ini. Perubahannya menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Tujuh Kata” dihapus.

Penghapusan "Tujuh Kata" Piagam Jakarta memang masih menyisakan berbagai misteri. Banyak tokoh Islam mengkritik pencoretan Tujuh Kata itu. Dan itu sangat masuk akal. Tapi, umat Islam pun memiliki keyakinan terhadap Takdir Ilahi dan memahami situasi sangat sulit yang dihadapi tokoh Islam saat ditekan dan diultimatum untuk menghapus TUJUH KATA.

Tokoh-tokoh Islam yang berjuang dalam perumusan dasar negara – seperti Haji Agus Salim, KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan sebagainya -- adalah para pejuang yang hebat. Pengorbanan mereka sangat besar bagi agama dan bangsa. Apa pun prosesnya, hilangnya “Tujuh Kata” adalah hasil perjuangan yang diterima oleh generasi berikutnya.

Karena itu, meskipun diliputi kekecewaan terhadap pencoretan “Tujuh Kata”, para ulama, tokoh Islam, dan kaum muslimin tetap berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, dan harta mereka untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Mereka terus berjuang menegakkan kebenaran, melanjutkan amanah Risalah Kenabian, berusaha mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tak lama sesudah penghapusan TUJUH KATA itu, pada 22 Oktober 1945, keluar fatwa jihad KH Hasyim Asy’ari yang menyatakan, wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa disambut jutaan kaum muslimin. Selain sebagai Ro’is Am NU, KH Hasyim Asy’ari juga sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi. Berturut-turut setelah itu, tampil tokoh Islam yang menyelamatkan NKRI, seperti Panglima Besar Soedirman, Sjafroedin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan lain-lain.

K.H. Saifuddin Zuhri, tokoh NU, menyebut bahwa dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu tidak “diributkan” oleh Ummat Islam, demi memelihara persatuan dan kekompakan seluruh potensi nasional dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang baru berusia 1 hari.

“Apakah ini bukan suatu toleransi terbesar dari Ummat Islam Indonesia? Jika pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu tatkala UUD 1945 disahkan Ummat Islam “ngotot” mempertahankan 7 kata-kata dalam Piagam Jakarta, barangkali sejarah akan menjadi lain. Tetapi segalanya telah terjadi. Ummat Islam hanya mengharapkan prospek-prospek di masa depan, semoga segalanya akan menjadi hikmah,” tulis Kyai Saifuddin Zuhri. (Lihat buku: KH Saifuddin Zuhri, Kaleidoskop Politik di Indonesia).

*****

Meskipun umat Islam sudah mengalah, dan “Tujuh Kata” sudah dicoret dari Piagam Jakata, dalam perjalanannya, Piagam Jakarta itu masih saja terus “diusik”. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949, kata “Allah” hilang, dan diganti dengan “Tuhan”. Alinea ke-3 Pembukaan UUD RIS adalah: “Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur”.

Adapun kelima silanya: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Perikemanusiaan (3) Kebangsaan (4) Kerakyatan dan (5). Keadilan sosial. Ketika Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan, pada 15 Agustus 1950, Konstitusi RIS itu masih dipertahankan.

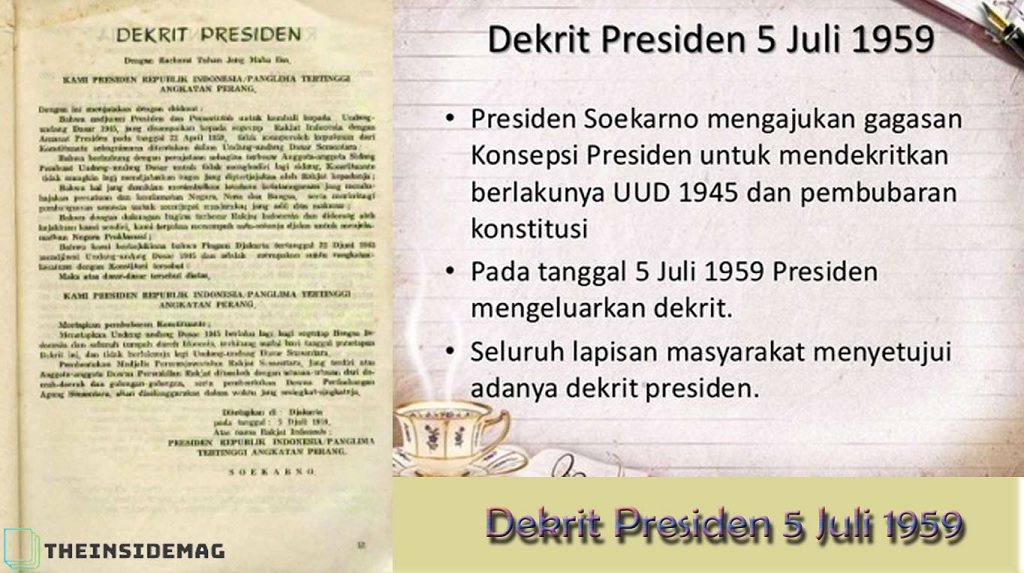

Hasil Pemilu 1955 belum memberikan hasil yang mencukupi bagi partai-partai Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Maka, keuarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan lagi Piagam Jakarta, meskipun tidak utuh secara tekstual. Dalam Dekrit 5 Juli 1959 ini, Presiden Soekarno menegaskan: “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi di PPKI pada 18 Agustus 1945, mencatat: “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut.”

Setelah Dekrit Presiden 1959 itu, Piagam Jakarta merupakan sumber hukum yang hidup. Dalam Perpres No. 11/1960, Piagam Jakarta dijadikan sebagai Konsiderans pendirian IAIN. Begitu juga dalam penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada 22 Juni 1965, Bung Karno masih menghadiri Peringatan Hari Lahirnya Piagam Jakarta.

Meskipun Orde Baru hingga pemerintah saat ini belum menghidupkan kembali Piagam Jakarta secara terbuka, tetapi cukup banyak hukum Islam yang sudah berlaku di Indonesia. Padahal, Piagam Jakarta sempat dianggap sebagai barang terlarang dan menolak berlakunya syariat Islam di Indonesia. Sebagian kalangan masih saja tidak puas dengan Piagam Jakarta dan meminta Pembukaan UUD 1945 diubah, agar Indonesia secara tegas menjadi negara sekuler!

Seorang tokoh Katolik, Dr. Soedjati Djiwandono, pernah mengusulkan, agar Indonesia menjadi negara sekuler dengan mengubah Mukaddimah UUD 1945. Gagasan ini ia tulis dalam sebuah artikel berjudul “Mukaddimah UUD 1945 tidak Sakral” di Harian Suara Pembaruan, (9 Februari 2004).

Padahal, sejak awal kelahirannya, Piagam Jakarta adalah “hasil kompromi” antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Berdasarkan buku Risalah Sidang Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)—Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta: Setneg, 1995), Piagam Jakarta disebut “Kesepakatan bangsa” yang di BPUPK dikatakan sebagai “gentlement’s agreement”.

Kesepakatan itu tercapai melalui perdebatan yang sangat alot. Bahkan, setelah disahkan oleh Panitia Sembilan, Piagam Jakarta masih menimbulkan kontroversi. Pihak Islam belum puas. Begitu juga, pihak Kristen diwakili Latuharhary sempat menyoal rumusan tersebut.

Berulangkali Soekarno meminta agar rumusan itu diterima. Dalam rapat BPUPK 11 Juli 1945, Soekarno menyatakan: “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah diterima Panitia ini.”

Dalam rapat BPUPK tanggal 16 Juli 1945, Soekarno kembali tampil sebagai juru bicara untuk menengahi polemik sebelumnya: “Marilah kita setujui usul saya itu; terimalah clausule di dalam Undang-undang Dasar, bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 berbunyi: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”… Saya minta, supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian…”.

Pada 18 Agustus 1945, demi keutuhan NKRI, sejumlah tokoh Islam yang sudah bersusah payah merumuskan Piagam Jakarta menerima penghapusan Tujuh Kata tersebut. Dan pada 5 Juli 1959, Piagam Jakarta ditegaskan oleh Presiden Soekarno, sebagai “yang menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945”.

*****

Memahami hasil Perjuangan bukan hanya dari apa yang kita inginkan, tetapi lihatlah bagaimana hasil itu diperjuangkan beserta tantangan yang dihadapinya. Begitulah cara melihat “Piagam Jakarta” yang adil.

Penulis Kristen, I.J. Satyabudi, dalam bukunya yang berjudul "Kontroversi Nama Allah" (1994), mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Satyabudi menulis:

"Lalu, siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas, Bapak-bapak Islam jauh lebih cerdas dari Bapak-bapak Kristen karena kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu identik dengan ‘Ketuhanan Yang Satu!’ Kata ‘Maha Esa’ itu memang harus berarti ‘satu’. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun sila pertama ini."

Memang, jika ditelaah dengan cermat, pihak-pihak yang ingin mengubah Piagam Jakarta, juga tampak terburu-buru. Mereka hanya terfokus pada “Tujuh Kata”. Padahal, setidaknya ada “Tujuh Kata” lain yang juga sangat mendasar dalam konsep Pandangan Hidup Islam (Islamic Worldview), yaitu: Allah, Maha Esa, rahmat, adil, beradab, hikmah, dan musyawarah.

Hilangnya “Tujuh Kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), tidak mengubah konsep utuh Piagam Jakarta, sebagai konsep “Negara Tauhid”. Dan itulah yang ditegaskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo (1983): “Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.”

Dan setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – di mana Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945 – maka sebenarnya, rumusan sila pertama selengkapnya adalah: “Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Jadi, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, terbukti, Piagam Jakarta memang “sakti”! Wallahu A’lam bish-shawab. (Solo, 5 Juli 2020).

*****

- Lebih jauh tentang Islam, Pancasila, dan Piagam Jakarta, lihat buku: Adian Husaini, Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam (Jakarta: GIP, 2009).